Il vecchio e il nuovo. Il pubblico di cinema over 60

Lo studio dei pubblici di cinema, in Italia e non solo, si limita abitualmente a una conta del numero di biglietti venduti. Nessun identikit di chi si reca in sala e nessuna ricerca su cosa vede, come, con chi, quando o, men che meno, perché.

Oggi come in passato, fatto salvo qualche carotaggio estemporaneo, il pubblico di cinema è un’incognita. Questa lacuna rischia di affidare al puro vaticinio la pianificazione delle politiche produttive e distributive.

Un esempio di come l’assenza di una ricerca sistematica e di respiro ampio sui pubblici obliteri dati anche macroscopici, è quello della crescita negli ultimi anni della presenza di over 60 nelle sale cinematografiche. E’ un fenomeno di cui si parla, in Italia, poco, anzi quasi per nulla. Eppure, anche usando il metro di misura dell’ISTAT, che sui consumi culturali, come sappiamo, si limita a rilevare se un soggetto è stato in sala almeno una volta all’anno, la crescita della penetrazione della pratica del cinema-going presso i target più anziani è lampante: dal 2001 al 2016, + 11,2 punti percentuali, fra i 45-54enni; + 11,5 punti percentuali fra i 65-74enni; + 12,3 punti percentuali fra i 60-64anni. Fra le altre fasce d’età solo i bambini fra i 6 e i 10 anni hanno fatto registrare crescite di analoghe e comunque e meno consistenti (gli spettatori di meno di 10 anni, fra il 2001 e il 2016, sono aumentati di 8,1 punti percentuali). Questo incremento, diciamolo da subito, va a colmare un vuoto: la penetrazione del cinema-going in Italia presso gli spettatori della terza (e della quarta) età continua ad essere relativamente bassa.

Per citare la quota più importante, parliamo del 55,6% fra i 45-54enni, a fronte di percentuali che superano l’80% fra gli spettatori con meno di 24 anni. A rendere questo dato tuttavia meritevole di attenzione sono una serie di fattori.

Anzitutto la percentuale di spettatori anziani che frequenta le sale è costantemente in crescita: è un aumento piccolo, graduale, ma appunto continuo; e un aumento che si lega positivamente all’incremento in termini assoluti della popolazione anziana.

Si tratta, poi di un trend ampiamente sovranazionale (diversamente dall’inversa tendenza alla diminuzione del pubblico dei giovani, che si rileva in alcuni mercati più che in altri e comunque con misure molto diverse). Infine, esso si lega ad alcune pratiche virtuose, estremamente positive per il mercato theatrical, e non solo: gli anziani hanno una predilezione netta per i film nazionali; sono abitudinari, tendono cioè a frequentare con regolarità la sala; sono tendenzialmente onnivori, anche se esprimono preferenze per i generi che potremmo definire classici; sono potenzialmente degli evangelist, ovvero dei testimonial e dei mediatori in grado di portare (o riportare) in sala altri spettatori.

Eppure di loro non sappiamo nulla. Anzi, la vulgata tende a leggere il dato della crescita della presenza degli over 60 in modo, quanto meno, ambivalente: positivo sì, ma fino a un certo punto.

Una ricerca commissionata dall’Ente dello Spettacolo ha provato a dare conto del rapporto fra terza età e cinema in Italia. Si tratta di una prima ricognizione, un’indagine pilota, i cui risultati sono stati pubblicati nel Rapporto Cinema 2018.

La ricerca si è strutturata in quattro momenti.

Il primo, è una ripresa dei dati che profilano la popolazione italiana di più di 60 anni. Una serie di tagli, che attingendo ai dati ISTAT e, in parte Auditel, offrono un primo ritratto del campione: la sua composizione, la sua attitudine verso il presente, la predisposizione a una vita attiva, i consumi culturali, cinema compreso.

Da questo ritaglio, emerge l’immagine di una generazione che sta cambiando, che evidenzia una forte propensione all’attività, non troppo fiduciosa verso l’altro (le istituzioni, i soggetti, i servizi), ma senz’altro fiduciosa nelle proprie capacità; e quindi attiva, disponibile a fare, a sperimentare, ad andare.. anche al cinema.

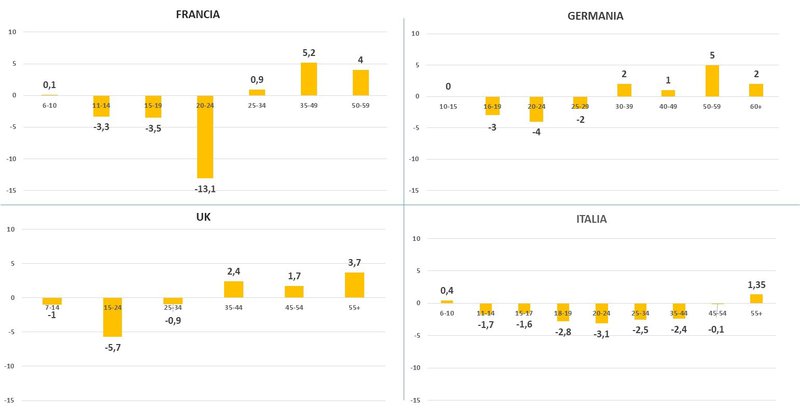

Il secondo momento esamina i dati relativi alla presenza in sala degli over 60. Non un fatto che riguardi il mercato italiano, né, a questo punto ci è chiaro, un dato di risulta, da ascriversi scontatamente all’invecchiamento della popolazione. Ma una tendenza, appunto, che attraversa il mercato europeo - quanto meno le sue aree più mature - e che presenta alcuni elementi peculiari, come si è già scritto: regolarità, fidelizzazione, attenzione verso il cinema nazionale.

Fig. 1_Gli over 60 nei cinema europei (2011-2016)

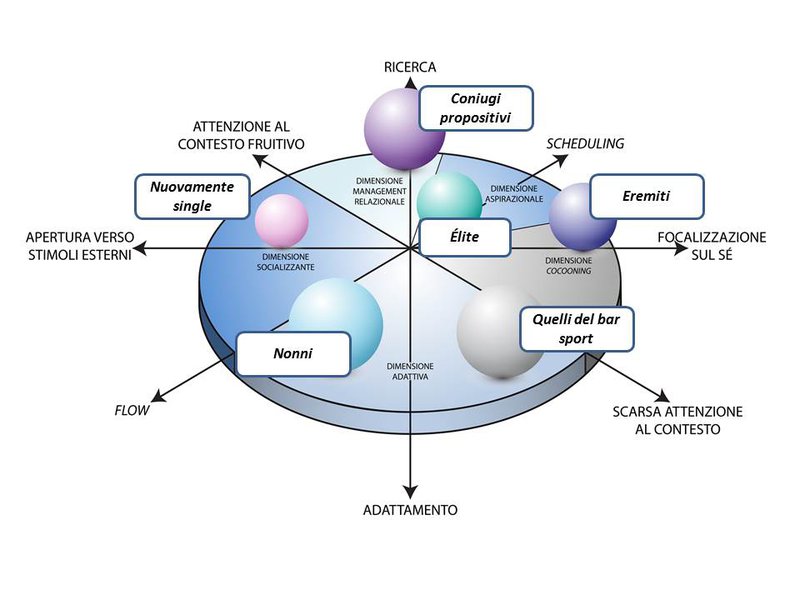

Queste peculiarità trovano corrispondenza e ragione nell’affondo qualitativo del progetto. Partendo da 50 interviste svolte in 5 città italiane (Milano, Bologna, Roma, Napoli e Catania) si è proceduto a esaminare le variabili che influenzano il consumo in sala (e domestico) di film degli over 60, a ricostruirne le pratiche, le preferenze, le motivazioni, arrivando a identificare sei profili di spettatori: i nonni, quelli del bar sport, le élite, gli eremiti, i coniugipropositivi, le nuovamente single.

Fig. 2_Lo spettatore over 60 italiano: profili e vissuti

Una prima tassonomia, che ha il pregio di cogliere la pluralità dei fattori che entrano in gioco nel definire le forme di relazione fra over 60 e cinema, l’eterogeneità del rapporto con il cinema, in generale, e con il cinema visto in sala in particolare; le relazioni complesse, ma essenzialmente complementari, che si creano fra consumo di film a casa e consumo di film fuori casa; il modo, i tempi, le forme, le aspettative e il valore dell’andare al cinema.

Sullo sfondo, ma non obliterata, la questione di come ‘ingaggiare’ questo pubblico, di quali strategia di ‘sviluppo’ attivare.

L’ultima parte del progetto ha esaminato un ulteriore e fondamentale tassello: quello della produzione. I pubblici più anziani evidenziano una particolare attenzione nei confronti del cinema nazionale e di alcuni generi in particolare. Sono tuttavia anche un pubblico curioso verso (o almeno disponibile a fruire) prodotti diversi che stanno dando vita a un vero e proprio filone di film: con/di/per anziani. Una produzione, quella dei film per le “teste grigie”, trascurata, ma in crescita e con enormi potenzialità, a condizione di saper intercettare i giusti touch point emozionali che non sono necessariamente (o non sono punto) quelli tradizionalmente associati alla senilità, ma che esprimono viceversa culture di gusto complesse e originali.

Anche in questo caso un affondo, da allargare e da reiterare nel tempo, se non si vuole perdere, come in passato è già accaduto, l’opportunità di riportare gli spettatori, e non solo quelli più anziani, in sala.